Bienvenue en destination Niort – Marais Poitevin, terre mystérieuse où se mêle personnages célèbres et êtres de légende. À travers le temps, de nombreux personnages ont participé à la création de ce territoire doté d’une histoire et d’un patrimoine exceptionnels. Laissez-vous porter par leurs histoires…

Les êtres de légende

Mélusine

Mélusine, divinité celte aux formes serpentes, signifie « merveille » ou « brouillard de la mer ». Fée bâtisseuse, elle œuvre au clair de lune jusqu’au chant du coq. Si un curieux la surprend, elle arrête son ouvrage. Il manque de cette façon, par exemple, la dernière pierre de la flèche de l’ église Notre-Dame de Niort.

La légende du Soldat et du Dragon de Niort

Il est décrit comme un énorme serpent ailé amphibie sévissant aussi bien dans le marais proche et la Sèvre Niortaise que sur la terre ferme. La légende raconte qu’il fut tué par Jacques Allonneau, un soldat déserteur, à qui on promit la grâce s’il parvenait à anéantir le monstre qui désolait tout le pays. Ce courageux militaire parvint à blesser mortellement la Serpe en lui enfonçant son glaive dans la gorge. Croyant la bête morte, il ôta le casque de verre qui le protégeait du venin, ce qui entraîna sa perte, car le dragon l’empoisonna dans un dernier souffle. Ainsi, ils périrent ensemble. La légende fait écho aux dragonnades, nom donné aux persécutions dirigées au XVIIème siècle, sous Louis XIV, contre les communautés protestantes. En effet, ce sont les Dragons, corps d’armée du roi, qui étaient chargés de convertir par la force les huguenots.

En 1992, cette légende locale est illustrée par l ‘installation de quatre dragons en bronze rue Amable Ricard. En 2011, ils sont déboulonnés pour permettre les travaux de piétonisation de la rue. Afin de matérialiser les entrées du centre-ville, deux têtes sont transférées en 2012 en haut de la rue Ricard et les deux autres rue du Temple.

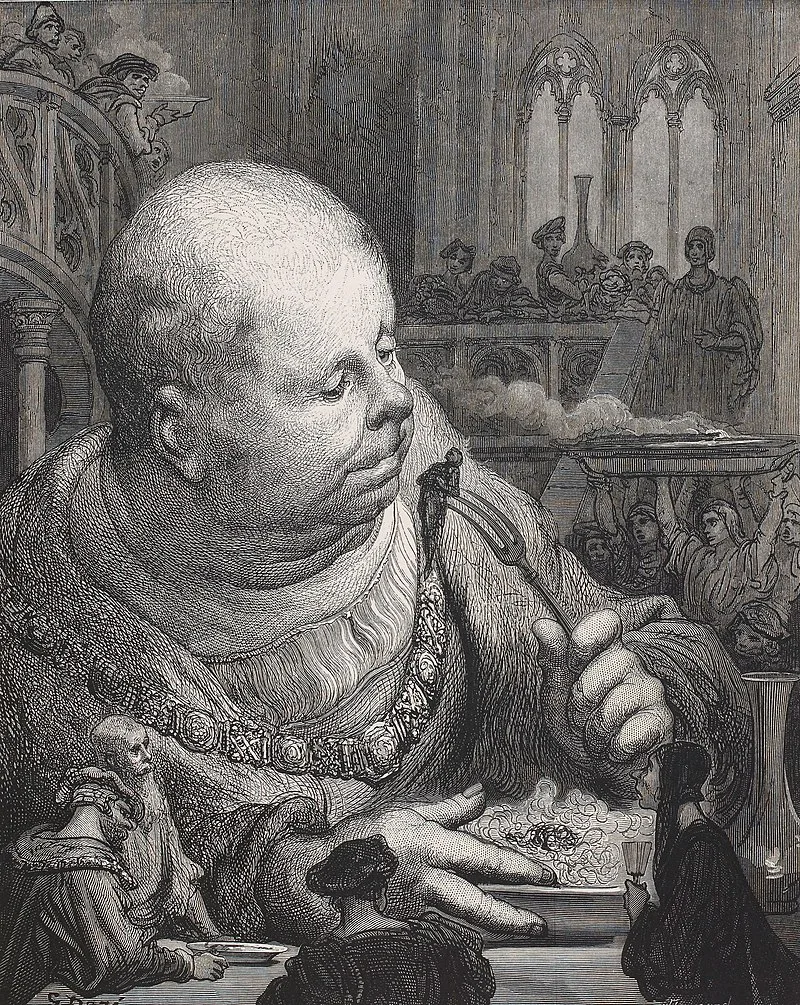

La légende de Gargantua ou la naissance du Marais poitevin

Il advint que Gargantua, venant de La Rochelle, et se dirigeant vers Niort, à la suite d’une beuverie prolongée, se vit contraint de s’arrêter pour évacuer le trop plein de ses libations. Posant un pied sur la cathédrale de Luçon en Vendée, l’autre sur le clocher de l’ église de Niort, et se tournant vers l’ouest, il fit le geste libérateur qui, tout en le soulageant, inonda un pays qu’il arrosait ainsi jusqu’à la mer. C’est ainsi que le Marais Poitevin fut conçu !

Les personnages célèbres

Aliénor d’Aquitaine (Nieul-s.-l’Autise, 1122-Fontevraud, 1204), 1ère grande femme politique

Elle est la petite-fille de Guillaume IX le Troubadour, 1er poète lyrique français ; fille du duc Guillaume X, dit le Toulousain, et d’Aénor de Châtellerault. À 15 ans, elle est l ’héritière de plus des 2/3 du royaume de France, soit un immense domaine courant de la Loire aux Pyrénées et de l’Océan à l’Auvergne ! Épouse du roi de France, puis d’Angleterre, elle est la mère de 10 enfants et s’éteint à l’âge canonique de 82 ans ! En 1203, elle confirme la charte de franche commune de Niort, octroyée en 1199 par son fils Jean sans Terre. Ainsi, la ville devient une des premières communes de France, une petite république médiévale administrée par un maire.

Richard Cœur de Lion (1157, Oxford-1199, Fontevraud), le roi chevalier

Fils d’Henri II Plantagenêt, roi d’Angleterre et d’ Aliénor, duchesse d’Aquitaine et comtesse du Poitou. D’après la légende noire de sa mère, il serait né d’une relation avec le Diable. Il grandit à Poitiers, écrit des poésies et compose de la musique. En 1170, au château de Niort, Aliénor présente son fils préféré, duc d’Aquitaine à 13 ans, aux barons poitevins qui lui prêtent allégeance. À la mort de son père, il devient roi d’Angleterre en 1189. L’année suivante, Richard est à Parthenay avant d’entraîner à sa suite les grands vassaux, sauf Hugues 1er Larchevesque, vers une nouvelle croisade en Terre Sainte. De retour de l’Orient, il aurait importé une technique défensive de tir vertical, l’arc sur mâchicoulis, qu’il utilise pour la 1ère fois en Europe occidentale au donjon de Niort. En 1199, désirant s’accaparer le trésor de Châlus (Limousin) pour perfectionner le Château-Gaillard et accroître ses effectifs de mercenaires, le roi chevalier monte à l’assaut de la forteresse du comte Aymar de Limoges sans au préalable se coiffer de son capuchon et lacer sa cotte de mailles. Blessé d’une flèche à l’épaule, il meurt à Fontevraud dont le gisant est toujours visible aujourd’hui.

Madame de Maintenon (Niort, 1635-Saint-Cyr, 1719), presque reine de France !

Françoise d’Aubigné est née dans un logement de l’ ancienne prison de Niort (5 rue du Pont) où son père était enfermé. Elle vit son enfance de pauvreté à Mursay, proche de Niort. Suite à la mort de son mari, le poète Paul Scarron, elle devient la gouvernante des bâtards de Louis XIV. Le roi lui offre le marquisat de Maintenon et l’épouse nuitamment en 1683. Elle fonde l’institution de Saint-Cyr instruisant les jeunes filles pauvres de la noblesse de province.

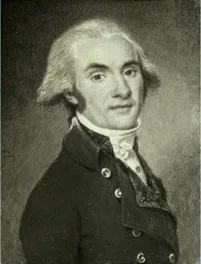

Jacques de Liniers (Niort, 1753-Cabeza de Tigre, 1810), aventurier niortais et héros argentin

Page à 12 ans du Grand Maître de l’Ordre de Malte, puis officier dans la cavalerie française, avant de servir dans la célèbre Armada espagnole, Jacques de Liniers devient officier supérieur en 7 ans en s’emparant audacieusement de plusieurs navires britanniques. Mais, c’est à Buenos-Aires qu’il rencontre la gloire avec deux victoires retentissantes contre les troupes anglaises briguant des possessions espagnoles américaines. Ses qualités militaires comme son charisme et ses qualités humaines en font l’idole et le vice-roi d’un immense et riche pays, le Rio de la Plata comprenant les territoires qui appartiennent aujourd’hui à l’ Argentine, l’Uruguay, le Paraguay, la Bolivie, le Chili et le Brésil.

Mais, resté fidèle au roi d’Espagne, il est fusillé par les indépendantistes argentins le 26 août 1810. Ses cendres reposent depuis 1862, auprès de Christophe Colomb au Panthéon de la Marine, à Cadix, où un monument est érigé par les Argentins et sur lequel est inscrit “Dernier héros de l’ancienne patrie”, premier martyr de la nouvelle patrie. À Niort, son buste trône depuis 1910 à l’angle des rues Alsace-Lorraine et Bernard d’Agesci.

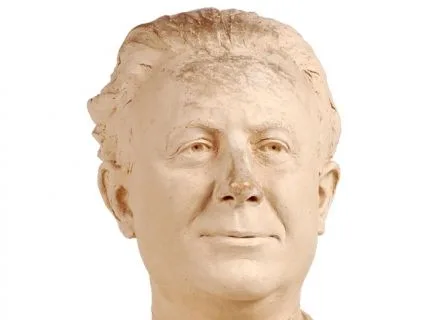

Augustin Bernard alias Bernard d’Agesci (Niort, 1756-Niort, 1829), 1er conservateur du musée de Niort

Ce dessinateur, peintre et sculpteur, grand prix de Rome, est issu d’une vieille famille niortaise de renommée nationale. À 23 ans, il entre à l’ Académie de Paris où il se lie d’amitié avec David. Lors de son séjour de sept ans en Italie, il est le pensionnaire de la Villa Médicis de Rome et de l’école de peinture de Bologne. Puis, il revient à Paris. Mais, les troubles révolutionnaires le forcent à revenir à Niort où il est en charge de la direction de la bibliothèque municipale. En 1792, il fonde le musée révolutionnaire départemental (qui porte aujourd’hui son patronyme) et une école de dessin gratuite en 1804. Il ajoute d’Agesci à son nom pour l’italianiser et se fait construire à Niort, rue Alsace-Lorraine, la Villa Rose d’inspiration toscane.

Pierre-Théophile Segrétain (Niort, 1798-Niort, 1864), 1er architecte des Monuments historiques des Deux-Sèvres

Il est architecte départemental des Deux-Sèvres à 26 ans, puis le 1er architecte des Monuments historiques du département et enfin architecte diocésain. Son ami, Prosper Mérimée, 2ème inspecteur général des Monuments Historiques, a une piètre opinion de Niort, car, dans son rapport écrit en 1840, il dit : Mon cher Président, par où commencerai-je mes lamentations de Jérémie ? et la même année, de Bordeaux, à un ami : Niort, ce vilain trou… Mais, le prolixe Segrétain balaye ces critiques en signant la préfecture, la prison, le tribunal, les églises St-André et St-Hilaire… De même, il construit ou restaure en Deux-Sèvres trente églises, des châteaux, des édifices publics et privés, des aqueducs et des ponts. Epuisé, il meurt à sa table de travail frappé d’une apoplexie foudroyante !

L’instituteur Ernest Pérochon (Courlay, 1885-Niort, 1942), prix Goncourt 1920

En 1920, cet instituteur rural reçoit le prix Goncourt pour son roman Nêne. Ernest Pérochon décide alors de quitter l’enseignement et s’installe définitivement à Niort (25 avenue de Limoges) et produit 25 romans, dont 7 livres de lecture pour enfants, traduits en dix langues dont le serbe et le japonais ! Son nom a même été donné au Centre d’art contemporain photographique de Niort “La Villa Pérochon”.

Edmond Proust (Chenay, 1894-Niort, 1956), père du mutualisme niortais

Son nom prédestiné provient de preux. Instituteur rural de profession, protestant de confession et franc-maçon de conviction, il fonde en 1934, avec Jean Lauroua, la MAIF, première mutuelle historique de Niort, dont la devise est “Un pour tous, tous pour un”. En 1940, capitaine au 32ème R.I., il est fait prisonnier et interné à Nuremberg. Libéré en 41, il entre dans la résistance et devient en 43 le chef départemental de l’Armée Secrète. Clandestin, il prend le pseudo de colonel Chaumette, commande les Forces Françaises Libres et libère Niort le 5 septembre 1944. En 1947, il crée la CAMIF qui fut la troisième société de vente par correspondance.

Henri-Georges Clouzot (Niort, 1907-Paris, 1977), le Hitchcock français

Issu d’une famille de libraires, imprimeurs et éditeurs installée à Niort depuis 1834, ce scénariste et réalisateur de films noirs est l’auteur de chefs d’œuvre comme “Quai des Orfèvres” ou bien “Le salaire de la peur” remportant les 3 récompenses suprêmes des festivals d’Europe (le Granx Prix de Cannes – ancienne dénomimation de la Palme d’Or, le Lion d’Or à Venise et l’Ours d’Or à Berlin). En 1954, il tourne “Les Diaboliques”, film policier interprété par Simone Signoret et Véra Clouzot, son épouse d’origine brésilienne. Des vues d’ambiance de Niort, tournées par le régisseur général du cinéaste, ont été utilisées en transparence dans certaines scènes. En 2017, la Cinémathèque française rend un hommage national à l’enfant du pays à l’occasion du Festival de Cannes et du Festival Lumière de Lyon ; il est à l’honneur aussi dans le Niortais, notamment pendant le festival Regards Noirs de 2017 et 2018. Dans ce cadre, une plaque commémorative est posée le 20 novembre 2017 – jour de sa naissance – sur sa maison natale au 22 rue Victor Hugo où il y passe ses quinze premières années.

Le peintre-sculpteur Richard Texier (Niort, 1955-), brasseur de la matière du monde

Richard Texier est un artiste contemporain né à Niort en 1955. Il est reconnu pour son style abstrait et sa manière de fusionner peinture et sculpture. Ses œuvres sont exposées dans des galeries et des musées en France et à l’étranger, et il a également réalisé plusieurs commandes publiques, dont une sculpture monumentale de 5 toiles pour la ville de La Rochelle. Richard Texier est très attaché à sa ville natale et a collaboré avec le musée Bernard d’Agesci de Niort pour une exposition rétrospective en 2017. Les visiteurs ont ainsi pu découvrir plus de 60 œuvres de l’artiste, dont certaines datant de ses débuts dans les années 80. Sa contribution à la scène artistique contemporaine et son attachement à Niort font de Richard Texier une figure importante de la ville et de sa culture.

Mathias Enard (Niort, 1972-), prix Goncourt 2015

Spécialiste des cultures et des langues arabe et persane, docteur au CNRS et traducteur, il est l’auteur de plusieurs romans primés : “La perfection du tir” (2003), “Remonter l’Orénoque” (2005, adapté au cinéma en 2012 sous le titre “A cœur ouvert” avec Juliette Binoche et Edgar Ramirez), “Zone” (2008) se caractérisant par une seule phrase de 500 pages et qui le porte en pleine lumière, “Parle-leur de batailles, de rois et d’éléphants” (2010), “Rue des Voleurs” (2012). En 2015, il est porté au firmament avec le prix Goncourt pour Boussole, une encyclopédie sur la culture orientale sous forme de roman d’amour selon Bernard Pivot. En 2020, il sort le roman “Le Banquet annuel de la confrérie des Fossoyeurs”, l’histoire de France à travers le destin de Niort et du Marais Poitevin, une thèse sur la vie à la campagne au XXIème siècle.